Le terme ‘produits laitiers’ regroupe tous les laits, fromages et yaourts d’origine animale. Composés de glucides, protéines et lipides, ils contiennent des nutriments intéressants tant que les productions sont artisanales et les procédés de fabrication raisonnés. L’industrialisation a amené les fermes à rentabiliser leurs productions, donc à produire en masse. Pour ce faire, les méthodes de travail ont changé, que ce soit du point de vue de l’alimentation des animaux, des conditions d’élevage ou des traitements administrés.

Dans cet article, je vous présente les modes de production et de conservation du lait, la diversité des produits laitiers et leurs bénéfices ou incidences sur la vitalité globale.

Bonne lecture !

Sommaire

Production du lait en France et qualité de la nourriture des animaux

Les produits laitiers : quelques repères sur la production en France :

Aujourd’hui, la filière laitière française est une des leadeuses de l’agro-alimentaire mondial. Après l’Allemagne, la France est le 2e producteur de lait en Europe.

Notre production de lait provient principalement de vaches laitières, élevées et fécondées artificiellement pour obtenir un grand volume de lait. En effet, une vache allaitante élevée pour sa viande produit environ 4L de lait par jour pour nourrir son petit. En revanche, une vache laitière produit en moyenne 28 litres de lait par jour et cela peut monter jusqu’à 60L par jour pour les élevages à haute rendement. Précisons que le soin et l’accompagnement des bêtes varient selon la taille de l’exploitation agricole et des valeurs portées par les exploitant.e.s.

Alimentation des vaches laitières :

La grande majorité de production laitière provient aujourd’hui en France d’exploitations où les bêtes sont enfermées la plupart du temps et nourries aux grains de maïs et soja pour obtenir un rendement optimisé. Or la qualité du lait produit est directement liée à la qualité d’alimentation et aux conditions de vie des animaux. Aussi, dans l’Union européenne, on importe 90% du soja consommé par les animaux d’élevage. Le Brésil reste de loin le plus gros fournisseur de la France, représentant plus de 60% des importations françaises en tourteaux de soja.

💡Le saviez vous ?

En Amérique du Sud, la culture de soja se traduit généralement par une monoculture de céréales à base de variétés OGM pratiquée sur d’immenses surfaces résultant principalement de la déforestation. Notons également que les terres françaises sont malheureusement largement contaminées par les PFAs et résidus de pesticides.

En France, les vaches laitières consomment en moyenne (tous types d’exploitations confondus) près de 62% de fourrages conservés et 28% d’herbe fraiche. Le reste correspond à des concentrés de minéraux et aliments concentrés (équivalent de 4% de tourteaux de soja pour les élevages en agriculture biologique et de 36% pour les exploitations traditionnelles).

Or les vaches sont herbivores et la qualité du lait est évidemment meilleure si les animaux sont en pâturage. Marion Kaplan explique : «L’herbe est transformée en oméga 3 par l’organisme des vaches alors que le maïs et le soja en sont dépourvus et sont très riches en oméga 6, qui sont des acides gras pro inflammatoires !»

Produits laitiers en France : les élevages en conventionnel versus l’élevage selon les principes de l’agriculture biologique

Notons qu’en France en 2016, seulement 2.4 % de la collecte nationale de lait était issue de l’agriculture biologique.

En conventionnel, il existe plusieurs types d’élevages. Le système zéro-pâturage implique que les vaches n’ont jamais accès aux espaces extérieurs pour pâturer. Certaines exploitations de haut rendement donnent heureusement un accès aux espaces extérieurs, mais celui-ci est limité (par exemple pendant la période durant laquelle les vaches ne produisent pas de lait). Et on y autorise l’utilisation de concentrés de protéines OGM.

En revanche, pour apposer le label bio, le cahier des charges est censé garantir une surface minimum par animal de 6m² en intérieur et de 4,5m² en extérieur, avec au maximum 2 vaches/hectare. Le logement des veaux en cases individuelles est interdit dès la deuxième semaine. Les vaches laitières ont accès au pâturage durant la période de pousse de l’herbe et les fourrages constituent au moins 60% de leur alimentation. Le cahier des charges bio fixe une autonomie alimentaire de 70% mais permet des dérogations pour l’utilisation d’un fourrage non bio si les récoltes de fourrages ont été médiocres.

Si les traitements médicamenteux par vache et par an sont limités à 3, il est important de préciser qu’en élevage conventionnel comme en bio, la qualité de vie des animaux n’est pas garantie. Ceci fera l’objet d’un autre article mettant en lien les modes d’élevage / de culture, le bien-être animal et la qualité nutritionnelle à paraître prochainement sur mon blog !

Antibiotiques et lait

Historiquement les antibiotiques ont été utilisés chez les animaux comme facteurs de croissance. En effet, incorporés à faible dose dans l’alimentation et distribués sous forme d’aliments médicamenteux, ils modifient le microbiote intestinal et entrainent une meilleure assimilation des aliments, aboutissant à une amélioration des performances de production.

Pour limiter les dérives et les risques d’antibiorésistance le Ministère de l’Agriculture a, depuis 2011, mis en place des plans nationaux visant à limiter l’usage des antibiotiques en élevage. Heureusement que l’évolution de la réglementation européenne a engendré également une diminution drastique de l’utilisation d’antibiotiques dans l’alimentation animale.

Néanmoins, aujourd’hui, nous constatons encore une utilisation massive des antibiotiques dans les grandes exploitations, où la concentration des bêtes et le type de nourriture induisent un état de santé appauvri. Il est vrai que les normes en vigueur préconisent l’isolement des laits prélevés sur les animaux traités aux antibiotiques. Pour autant les directives sont suffisamment souples pour qu’il faille se méfier de la présence de résidus d’antibiothérapie dans les laits en provenance des laiteries coopératives.

Modes de collecte et de conservation du lait

Sur le territoire Français, 98% du lait de vache collecté sont transformés en laiterie. Le camion-citerne recueille le lait à la ferme et le livre ensuite en usine. Le lait de vache est ensuite conservé majoritairement sous format UHT ou transformé en fromages. Seuls 2% du lait de vache en France sont transformés à la ferme, en fromages ou en autres produits laitiers artisanaux.

Il existe de grosses différences de législation entre les pays européens. En France, les laits de vaches sont la plupart du temps mélangés en laiteries coopératives, rendant quasiment impossible de s’orienter vers des laits de vaches Jersey, Jersiaises, Charolaises et Limousines (à dominante de caséine beta A2 que nous aborderons plus bas).

Le lait UHT :

L’abréviation UHT signifie “ultra haute température”. Le lait cru est chauffé en injectant de la vapeur pendant quelques secondes entre 135 et 155°C puis refroidi immédiatement. Le lait est ainsi débarrassé des micro-organismes et germes. Ce procédé élimine également la flore lactique et une partie de ses vitamines. Le lait se conserve ensuite entre huit et douze semaines à température ambiante, tant que l’emballage reste fermé. Une fois ouvert, le lait UHT doit être placé au réfrigérateur.

💡Le saviez vous ?

Lorsqu’on monte le lait UHT en température, une partie du lactose se caramélise. Il s’agit de la réaction de Maillard qui advient entre le sucre et les protéines lorsque les aliments sont chauffés à très haute température. La réaction de Maillard donne au lait un goût légèrement sucré et caramélisé qui peut sembler agréable aux papilles mais elle est en réalité nocive pour la santé.

Parmi les laits de consommation traités thermiquement, vous trouverez :

- le lait entier (avec 3,5 % de matière grasse)

- le lait ½ écrémé (entre 1,5 et 1,8 % de matière grasse) contenant moitié moins de vitamines liposolubles A et D que dans le lait entier

- le lait écrémé (avec moins de 0,5 % de matière grasse) qui ne contient plus de vitamines A et D.

Le lait pasteurisé :

Le lait que vous trouvez au rayon frais est généralement le lait pasteurisé. Celui-ci est chauffé plus ou moins vite entre 63° (pasteurisation basse) et 95° (pasteurisation haute) puis immédiatement refroidi à 6° maximum. Sa conservation varie entre 7 et 14 jours. Plus la pasteurisation est douce et lente, plus la flore lactique est maintenue. Cette flore disparaît avec la pasteurisation haute.

💡Dans certains cas, l’intolérance aux produits laitiers peut précisément trouver son origine dans le processus de pasteurisation. Pour vérifier si tel est votre cas, essayez de réintroduire en petites quantités des produits laitiers à base de lait cru (si vous n’êtes pas enceinte) et tester votre réaction.

Ni le lait pasteurisé ni le lait UHT ne contiennent de bactéries probiotiques. Cependant, il est possible de les ajouter après le processus de chauffage. Dans ce cas, le lait UHT avec probiotiques doit être réfrigéré pour stabiliser l’état des probiotiques.

Le lait cru :

Par lait cru, on entend un lait non traité provenant directement de l’animal et qui n’a subi aucune technique de conservation. Le lait cru contient en moyenne :

- 87 % d’eau

- 4,8 % de glucides

- 4,2 % de lipides

- 3,2 % de protéines

- 0,7 % de minéraux et oligo-éléments

- et des vitamines (A, D, B…).

Il contient également toute une flore microbienne intéressante pour le microbiote humain. Cependant, selon les conditions de santé de l’animal, les conditions de collecte du lait et de conservation sur l’exploitation, le lait cru peut aussi présenter des germes comme E. Coli et doit être consommé dans les 3 jours après la collecte.

💡Le saviez vous ?

Les aliments chauffés voient dès 60°C la destruction de leurs vitamines hydrosolubles (groupe B et C). A partir de 80°C, la plupart des minéraux sont précipités, à partir de 90° c’est au tour des vitamines liposolubles (A,D, E, K) d’être détruites. Et à partir de 100°C, nous observons la précipitation de l’ensemble des sels minéraux, rendus non assimilables.

L’homogénéisation :

A des fins de conservation, de facilité de distribution et de rentabilité, les procédés thermiques (pasteurisation et UHT) recourent presque systématiquement à l’homogénéisation. On utilise ce procédé pour assurer l’uniformité du produit pour tous les laits conditionnés. Notons que ce procédé dénature en partie les molécules.

La standardisation du lait :

En effet, la grande distribution standardise les laits pour répondre à la codification listée ci-dessus. La standardisation consiste à séparer la crème du lait dans une centrifugeuse puis à réintroduire au gramme près le pourcentage de crème désiré et ainsi créer un produit normé selon des pourcentages de matière grasse pour le demi-écrémé, ou l’écrémé et pour le lait entier. Or « cette mise en centrifugeuse pulvérise littéralement les molécules de gras », expose la journaliste et autrice Véronique Richez-Lerouge.

Ces procédés industriels dénaturent fondamentalement les propriétés nutritionnelles du lait. Les molécules d’acides gras réduites à l’état de microns passeraient directement dans la lymphe puis dans le sang sans être digérées par l’intestin qui ne saurait plus les reconnaître. Ce procédé favoriserait le développement de problèmes de cholestérol et d’obésité.

💡Le saviez vous ?

Les produits lactés allégés en matières grasses sont une fausse bonne idée. En effet, les matières grasses et protéines contenues dans le lait ralentissent l’absorption des glucides. Donc pour éviter les pics glycémiques, mieux vaut consommer des produits non transformés contenant naturellement des acides gras ET sans sucre ajouté ni édulcorant !

Les produits laitiers et leurs intolérances : lactose ou caséine ?

Le lactose

Principalement composé d’eau (environ 88%), le lait de vache entier comporte :

- 43% de glucides (en majorité du lactose)

- 29% de lipides (en majorité des acides gras saturés et cholestérol)

- 28% de protéines (principalement de la caséine)

Le lactose est en d’autres termes un sucre. Plus précisément la combinaison de deux molécules de sucre : le galactose et le glucose. Bonne nouvelle, nos enzymes digestives savent digérer le lactose du lait de notre mère. Lorsque l’on grandit et que l’on devient adulte, le corps humain (plus précisément le pancréas) produit moins de lactase, cette fameuse enzyme nécessaire pour digérer le lactose. C’est la raison pour laquelle, intolérants ou non, nous devrions arrêter de boire du lait après le sevrage du sein de notre mère ou du biberon.

💡Le saviez-vous ?

Mme Heyer, biologiste et autrice de L’odyssée des gènes nous apprend que « c’est la mutation d’une seule lettre de l’ADN qui permet à la lactase de rester présente à l’âge adulte. Cette mutation est devenue avantageuse lorsque les premiers éleveurs se sont mis à boire du lait (…) la mutation est devenue plus fréquente. En Europe du Nord 80% des individus portent cette mutation et sont tolérants au lactose ».

L’intolérance au lactose :

Quand on parle d’intolérance, il s’agit principalement d’un manque de l’enzyme lactase, nécessaire pour briser le lactose en glucose et en galactose. Seule cette enzyme permet de décomposer puis d’absorber les molécules dans la circulation sanguine.

Les deux tiers de la population mondiale ne disposent pas de l’enzyme lactase capable de dégrader le lactose. En conséquence, chez les personnes dont le pancréas ne synthétise plus de lactase, la consommation de lactose produit une fermentation intestinale et plus particulièrement de l’hydrogène, du méthane et du méthyle acétate. Ces toxines peuvent affecter les systèmes nerveux, digestifs, cardio- vasculaires et immunitaires.

De plus, en cas d’hyperperméabilité intestinale et d’inflammation digestive, il est assez fréquent de devenir intolérant tout en synthétisant encore de la lactase.

La caséine

La caséine représente à elle seule 80% des protéines du lait de vache. Or la caséine, ayant la particularité de coller, permet au lait de coaguler. Les laits de vache, brebis ou chèvre sont ceux qui en contiennent le plus, raison pour laquelle on utilise majoritairement ces laits dans la fabrication des produits laitiers. Pour les intestins sensibles, cette protéine peut être difficile à digérer. Elle est peu présente dans le lait maternel.

Des études ont démontré que la caséine beta A1 que contiennent les laits produits par les vaches Holstein, Friesian ou Ayrshire d’Europe du Nord (aux gènes souvent hybridés dans un objectif de productivité accrue) est moins digeste que la caséine beta A2 que renferment les laits des vaches Jersey, Jersiaises, Charolaises et Limousines. La caséine A1 libèrerait un peptide opioïde, le BCM-7, pouvant affecter nos systèmes digestifs et immunitaires à cause de la faible capacité de nos enzymes à la décomposer. En passant la barrière hémato-encéphalique, ce peptide peut aggraver les troubles de l’humeur.

Donc si vous souhaitez consommer des laitages de vache, privilégiez les laitages en provenance des vaches produisant de la caséine beta A2.

Intolérant.es aux produits laitiers ? Comment savoir ?

Les symptômes de l’intolérance au lactose et / ou à la caséine sont nombreux :

- gaz fréquents

- ballonnements

- diarrhées ou constipation

- crampes ou douleurs abdominales diffuses

- fatigue chronique

- troubles cutanés.

De plus, l’intolérance au lactose impacte la sphère ORL avec une surproduction de mucus et peut provoquer des troubles respiratoires chroniques.

Dans le cas de l’intolérance au lactose, la fermentation dans le colon ascendant crée des gaz non-odorants. Quant à l’intolérance à la caséine, la putréfaction intestinale crée des gaz odorants.

Dans le cadre d’une alimentation diversifiée et équilibrée, si des gênes intestinales se présentent mieux vaut suspendre la consommation des aliments suspectés le temps de vérifier si les symptômes persistent.

💡Astuce pour tester votre tolérance :

- si vous supportez les fromages à pâte dure ou semi-molles mais pas le lait : il est probable que ce soit plutôt une intolérance au lactose.

- à l’inverse, si vous ne supportez pas les fromages à pâtes dures ou semi-molles cuites : il est plus probable que ce soit une intolérance à la caséine.

Il est également possible de vérifier les intolérances par le biais d’examens biologiques : dépistage génétique “LCT” pour vérifier par prélèvement sanguin si vous présentez toujours l’enzyme lactase/ test des IgG du lactose et de la caséine en laboratoires spécialisés.

Notons que ces photographies de votre niveau de tolérance permettent une prise en charge et une adaptation de votre mode alimentaire. En travaillant sur la paroi intestinale, sur votre capacité enzymatique et votre minéralisation, vous pouvez également constater des améliorations.

Densité nutritionnelle des différents laits animaux :

Si le lait de vache est la plupart du temps pasteurisé pour être conservé de nos jours, il est, par son manque de vitamines et de minéraux et par sa concentration en lactose et en caséine non seulement acidifiant, mais également à tendance pro-inflammatoire pour l’organisme humain au delà de 3 ans.

Intéressons-nous maintenant aux autres laits animaux disponibles sur le marché !

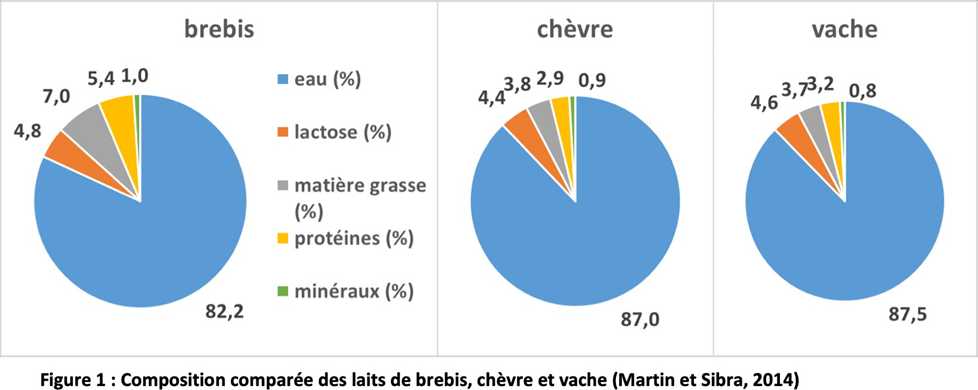

Le lait de brebis :

Du point de vue de sa densité nutritionnelle, le lait de brebis semble le plus intéressant. Il est très riche en protéines et n’est proportionnellement pas beaucoup plus riche en lactose que le lait de vache. Il est également très riche en calcium et en vitamines du groupe B.

Le lait de chèvre :

Le lait de chèvre en revanche ne semble pas plus intéressant nutritionnellement que le lait de vache. Les deux laits sont en effet très proches dans leur composition.

Il y aurait en revanche moins d’œstrogènes dans le lait de chèvre que dans le lait de vache, ainsi que moins de facteurs de croissance (d’IGF-1) dans les laitages de chèvre et de brebis que dans ceux des vaches.

Par ailleurs, le lait de chèvre contiendrait moins de cholestérol mais aucune étude n’a prouvé à ce jour que le lait de chèvre est nutritionnellement bien meilleur pour la santé humaine que le lait des vaches des races traditionnelles, élevées dans le respect de l’animal, nourries majoritairement au pré et dont le lait n’est pas homogénéisé.

A noter que c’est le lait le plus ancien consommé par l’Homme et qu’à ce titre c’est le seul laitage autorisé dans le régime “paléo”. De plus, il fait partie, tout comme le lait de brebis, de la diète méditerranéenne dont les vertus anti-inflammatoires et protectrice des maladies de civilisation ne sont plus à prouver.

Le lait de bufflonne :

A son tour, le lait de bufflonne semble être le plus proche du lait de brebis. Il est très riche et 2,5 fois plus gras que le lait de vache, mais particulièrement pauvre en cholestérol, 43 % de moins que le lait de vache. Il contient plus de fer, de calcium, de magnésium et de phosphore que n’importe quel autre lait.

Le lait de jument :

Le lait de jument gagne en intérêt depuis les années 2000 car il est proche du lait de la femme en termes de composition. Il est riche en nutriments essentiels tels que le calcium, le magnésium, le phosphore, en divers oligo-éléments et en vitamines A, B et C. Ce lait se distingue par sa haute teneur en lactose et en vitamine C, mais il est pauvre en lipides.

Le lait d’ânesse :

Historiquement valorisé pour ses qualités cosmétiques et thérapeutiques, le lait d’ânesse est considéré comme un lait très proche de celui de la femme. Il est très nutritif et pourrait être une alternative pour les nourrissons allergiques aux préparations classiques.

Tableaux comparatifs des spécificités nutritionnels des laits les plus courants :

Les tableaux suivants sont intéressants pour comparer les concentrations en micro et macronutriments dans les laits les plus couramment commercialisés.

Notez que ces chiffres peuvent varier selon l’alimentation des animaux ainsi que le mode et/ou la qualité de conservation des laits.

| Profil en macronutriments | Lait entier brebis | Lait entier chèvre | Lait entier vache |

| Lipides | 7 | 2,4 | 3,6 |

| dont : acides gras saturés | 4,8 | 1,8 | 2,4 |

| Glucides (lactose) | 4,5 | 4,4 | 4,2 |

| Protéines (caséine, albumine, globuline) | 5,6 | 3,4 | 3,3 |

| Profil en micronutriments | Lait entier de brebis (%)* | Lait entier de chèvre (%)* | Lait entier de vache (%)* |

| Calcium | 24,9 | 16,8 | 15 |

| Iode | 15,5 | 10,2 | 16,2 |

| Magnésium | 4,6 | 3,7 | 2,6 |

| Phosphore | 22,6 | 15,9 | 13,9 |

| Potassium | 5,2 | 10,2 | 8 |

| Zinc | 5,4 | 3 | 3,7 |

| Vit D | 1,3 | 0,4 | 0,7 |

| Vit E | 1,3 | 0,3 | 0,7 |

| Vit C | 5,3 | 1,6 | 1,5 |

| Vit B1 | 5,2 | 4,4 | 3,7 |

| Vit B2 | 24,3 | 10 | 12,1 |

| Vit B3 | 2,6 | 1,8 | 0,6 |

| Vit B5 | 6,8 | 5,2 | 7,2 |

| Vit B6 | 4,3 | 3,3 | 1,4 |

| Vit B9 | 4,6 | 0,5 | 5,5 |

| Vit B12 | 28,4 | 2,8 | 9,6 |

*En pourcentage de la RNP (référence nutritionnelle pour la population) aux 100 g.

| Pourcentage de caséine | Pourcentage d’albumine | ||||

| Femme | 1-1,2 | 0,4-0,6 | |||

| Jument | 1-1,2 | 0,7-1 | |||

| Anesse | 1-1,2 | 0,9-1 | |||

| Vache | 2,7-3 | 0,3-0,4 | |||

| Chèvre | 3-3,5 | 0,6-0,8 | |||

| Brebis | 4,5-5 | 0,8-1 | |||

| Bufflonne | 3,5-4 | 0,8-1 | |||

| Pourcentage de lactose | Pourcentage de matière minérale = % de cendres | ||||

| Femme | 6,5-7 | 0,2-0,3 | |||

| Jument | 6-6,5 | 0,3-0,5 | |||

| Anesse | 6-6,5 | 0,4-0,5 | |||

| Vache | 4,5-5 | 0,7-1 | |||

| Chèvre | 4-4,5 | 0,8-1 | |||

| Brebis | 4,5-5 | 0,9-1,2 | |||

| Bufflonne | 4,5-5 | 0,8-1 | |||

Les différents produits laitiers et leurs procédés de fabrication

Bonne nouvelle, il existe un procédé de fabrication du fromage, la fermentation, permettant de pré-digérer certaines protéines et de décomposer le lactose. Le lactose devient alors de l’acide lactique. Techniquement, il s’agit d’un phénomène chimique qui transforme le sucre en acide lactique grâce à la présence de micro- organismes.

Notons que les fromages frais ne sont pas passés par le procédé de fermentation et contiennent donc encore une grosse proportion de lactose. A éviter donc si vous êtes intolérants.

Petit focus sur la fabrication du fromage :

Le procédé de coagulation :

La coagulation permet de séparer la partie caillée du lait et la partie liquide. Pour faire coaguler le lait, il existe deux techniques parfois utilisées simultanément :

- Ajouter de la présure (voie enzymatique) : elle va agir directement sur les protéines de caséine pour former rapidement un caillé présuré. Les enzymes coagulantes sont la chymosine et la pepsine. Ce caillé est plus élastique et solide, peu humide et se conserve plus longtemps. C’est la voie de création des fromages à pâte ferme et à pâte dure.

- C’est à l’étape de la coagulation qu’on ajoute les champignons types Pénicillium roqueforti ou glaucum pour créer les fromages à l’aspect persillé.

💡Le saviez-vous ?

Il existe de la présure d’origine animale (la caillette, du suc gastrique de la quatrième poche de l’estomac des ruminants non sevrés) mais aussi végétale (à base de gaillet jaune, de fleur de chardon et d’artichaut, d’ortie ou encore de sève de figuier). En plus de donner une saveur typique aux fromages, ces coagulants végétaux permettent aux lactovégétariens de continuer à en consommer.

Egouttage, affinage et maturation :

- Ensuite le lait caillé est vidé de son petit lait (lactosérum) et d’une partie de son eau.

- L’égouttage lent, c’est-à-dire par retournement, repose sur la gravité (pour les pâtes molles).

- La technique du pressé-chauffé demande de maintenir le caillé entre 40 °C et 55 °C avant qu’il ne soit mis en moule (pour les pâtes semi-fermes et fermes).

- À la suite du démoulage, c’est l’affinage. On ajoute du sel pour ses compétences d’agent de conservation et d’antiseptique. À noter qu’il n’y a pas d’affinage pour les pâtes fraîches.

- Le fromage est ensuite placé en phase de maturation. Les conditions de conservation dans les hâloirs varient. Le degré d’humidité et la température ambiante (8 °C – 16 °C) sont déterminantes pour la qualité du produit fini. C’est lors de cette étape que se développent et s’uniformisent la texture, la croûte, la couleur et les saveurs du fromage.

Zoom sur le kéfir de lait :

Le kéfir de lait est une boisson fermentée dans laquelle le lactose est transformé en grande partie en acide lactique. Il est issu de la fermentation de grains de kéfir avec lesquels on va ensemencer du lait d’origine animale. Ces grains sont une association de levures et de bactéries bénéfiques. Lors de la fermentation, ils décomposent les protéines du lait, créant une boisson légèrement gazeuse, à la fois acidulée et crémeuse. De plus, la digestion et la décomposition du lactose en galactose et en glucose, c’est-à-dire en sucres simples, par les levures et bactéries lactiques permet aux personnes intolérantes au lactose de pouvoir en majorité en consommer.

Il contient trois fois plus de probiotiques que le yaourt et une plus grande diversité de bonnes bactéries. Des études ont montré son intérêt pour participer à la réduction des symptômes du SII et RGO.

Yaourt, fromage blanc, skyr… : quelles différences ?

Le yaourt est un produit fermenté grâce à la présence des souches de bactéries streptococcus thermophilus et lactobacillus bulgaricus.

Le fromage blanc, quant à lui, est un produit caillé par des bactéries lactiques ou par de la présure, puis égoutté. Etant égoutté, sa texture est plus épaisse que celle du yaourt.

A son tour, le petit suisse est un fromage blanc auquel on ajoute de la crème de lait.

Précisons aussi que les faisselles sont des fromages blancs dont l’égouttage est réalisé lentement dans des moules perforés.

A travers une approche très marketing, vous entendez également souvent parler du skyr dont l’appellation n’est pas encadrée réglementairement. Le skyr désigne un laitage (souvent à base de lait écrémé) égoutté. Il est naturellement concentré en protéines parce qu’il contient moins d’eau que le yaourt et un peu moins que le fromage blanc. Mais il contient en réalité souvent autant de protéines qu’un petit suisse… Le Skyr bio contient environ 9,3g de protéines pour 100g et les petits suisses bio entre 9,5g et 9,6g de protéines pour 100g.

Notons que certaines marques proposent un skyr bio de qualité (Gaborit, Les Deux Vaches, La Bergerie, Andechser Natur ou Tante Hélène), même parfois à base de lait de brebis, mais ces produits sont moins gras (cf. plus haut la notion de laitages écrémés) et plus onéreux que les petits suisses ou le fromage blanc bio.

Produits laitiers, hormones et santé osseuse

Un concentré d’œstrogènes dans les laitages

Notons que les animaux produisent du lait après avoir mis bas. Les mères ont besoin de nourrir leur(s) petit(s). Les vaches / chèvres / brebis sont souvent rapidement refécondées et leur lait est principalement prélevé dans la 2e moitié de leur gestation. Ceci implique qu’il contient alors un niveau très élevé d’hormones femelles (œstrogènes et progestérone). C’est pourquoi nous trouvons dans la littérature scientifique que 60 à 70% des œstrogènes ingérés par l’Homme proviendraient des laitages. Or, notre corps redoute les perturbateurs endocriniens, quel que soit leurs origines. Ces molécules ont la capacité d’interagir avec notre système hormonal et, par voie de conséquence, d’impacter de manière délétère la santé humaine.

Des recommandations revues à la baisse pour les produits laitiers

Aussi, si les laits contiennent environ 28% de protéines, une partie des acides aminés qui les composent soutient naturellement la sécrétion d’hormones de croissance. Par exemple, le tryptophane favorise la synthèse de sérotonine, qui elle-même augmente la sécrétion d’hormone de croissance. Et la leucine active un complexe cellulaire important pour la croissance et la prolifération des cellules. Or, ce complexe est impliqué dans différentes maladies de civilisation : obésité, diabète de type-2, hypertension, maladie d’Alzheimer, cancer de la prostate. C’est pourquoi la littérature scientifique ne soutient plus une consommation de laitages à outrance et que l’ANSES recommande « par précaution » depuis une dizaine d’années de ne consommer que 2 produits laitiers par jour.

Trop de produits laitiers augmenterait les risques d’ostéoporose :

Par ailleurs, la consommation de laitages active la fabrication de nouvelles cellules osseuses (via les ostéoblastes) ainsi que la destruction d’anciennes cellules osseuses (grâce à l’action des ostéoclastes). Or, plus la consommation de laitages est élevée, plus ce processus de construction / destruction est soutenu.

Précisons qu’à la ménopause, la chute brutale d’œstrogènes vient à son tour soutenir ce processus, aussi nos stocks arrivent vite à épuisement. Ainsi, contre les idées reçues, la surconsommation de produits laitiers peut mener à une fragilité voire une pathologie ostéoarticulaire. Factuellement, si nous comparons les chiffres des femmes souffrant d’ostéoporose au Burkina Faso (avec moins de 500 mg de calcium par jour et quasiment aucun produit laitier) avec les chiffres des femmes nord-européennes ou nord-américaines souffrant d’ostéoporose, nous pouvons observer une prévalence bien plus élevée des symptômes d’ostéoporose dans les pays où sont consommés en grande quantité des laitages.

Conclusion

Si aujourd’hui en France on consomme des produits laitiers en grande quantité, c’est grâce à l’aide des campagnes de publicité et du lobbying mis en place par le CNIEL (centre national interprofessionnel de l’économie laitière) pour encourager la consommation de produits laitiers. Le célèbre slogan “Les produits laitiers sont nos amis pour la vie” a largement été diffusé en télévision et radio dès 1981. Le CNIEL continue aujourd’hui à œuvrer avec des placements de produits et une politique de marketing très grand public.

Or, les informations ci-dessus démontrent que les laitages peuvent être nutritionnellement intéressants, mais pas sans conséquence sur un état de santé en déséquilibre. Il semble évident aujourd’hui que le slogan du CNIEL n’est pas valable pour tout le monde (tranches d’âge, origine géographique, capacité enzymatique, génétique et terrain).

Il est intéressant de consommer avec parcimonie des laitages d’origine animale de bonne qualité à condition de les choisir crus (donc non pasteurisés) ou fermentés, issu d’élevages irréprochables de races traditionnelles (et si possible de petits ruminants) et en petite quantité. Et à condition de n’avoir ni allergie, ni intolérance, ni maladie auto- immune, ni un terrain acidifié, ni troubles ORL chroniques, ni terrain inflammatoire, ni troubles hormonaux ou ostéo-articulaires.

Et si Paracelse affirmait « c’est la dose qui fait le poison », je vous invite à adapter le contenu de votre assiette comme une hygiène quotidienne pour répondre à vos besoins spécifiques.

Sources et références :

Ouvrages :

- L’Atlas de l’élevage herbivore en France, Éditions Autrement, 2014

- Lait, mensonges et propagande, Thierry Souccar 2007

- Paléobiotique, Marion Kaplan, Editions Thierry Souccar, 2015

- L’alimentation ou la 3e médecine, Jean Seignalet, Editions du Rocher, 2012

- L’enquête Campbell – The China Study, les aliments qui peuvent vous sauver la vie, T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell, Editions les Arènes, 2013

- La Vache qui pleure, Véronique Richez-Lerouge

- Glucose revolution, Jessie Inchauspé, Editions Robert Laffont 2022

- L’odyssée des gènes, Evelyne Heyer, Editions Flammarions 2020

Rapports :

- Rapport de l’ANSES sur les facteurs de croissance dans les produits laitiers et cancers

- Rapport ANSES Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antimicrobiens en France en 2022

Articles et études :

- Milk is not just food but most likely a genetic transfection system activating mTORC1 signaling for postnatal growth. Bodo C Melnik, Swen Malte John et Gerd Schmitz. Nutrition Journal 2013

- Peptidomic analysis reveals proteolytic activity of kefir microorganisms on bovine milk proteins, 2016 : https:// www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814615301114?via%3Dihub

- Evershed, R., et al. Earliest date for milk use in the Near East and southeastern Europe linked to cattle herding. Nature. 2008

- Michaëlsson K, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ. 2014

- Zhang X, et al. Milk consumption and multiple health outcomes: umbrella review of systematic reviews and meta- analyses in humans. Nutr Metab (Lond). 2021

- Storhaug CL, et al. Country, regional, and global estimates for lactose malabsorption in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017

- Turck D. Cow’s milk and goat’s milk. World Rev Nutr Diet. 2013

- 10 – Roy D, Ye A, Moughan PJ, Singh H. Composition, Structure, and Digestive Dynamics of Milk From Different Species-A Review. Front Nutr. 2020

- Schiano AN, Nishku S, Racette CM, Drake MA. Parents’ implicit perceptions of dairy milk and plant-based milk alternatives. J Dairy Sci. 2022

- Chalupa-Krebzdak S, et al. Nutrient density and nutritional value of milk and plant-based milk alternatives. International Dairy Journal. 2018

- Corgneau M, Scher J, Ritie-Pertusa L, Le DTL, Petit J, Nikolova Y, Banon S, Gaiani C. Recent advances on lactose intolerance: Tolerance thresholds and currently available answers. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017

- Comparison of estrone and 17β-estradiol levels in commercial goat and cow milk, novembre 2011, American Dairy Science Association.

- Perturbateurs endocriniens – Des risques potentiels ou avérés pour la santé humaine Inserm, 06/05/2024, https://www.inserm.fr/dossier/perturbateurs-endocriniens/